推進ノウハウ

働き方改革法案はDXで対応可能!

残業時間削減の方法とは?

#働き方

#DX活用例

働き方の変化

「働き方改革関連法案」が成立してから3年ほどの月日が経ち、その間コロナの影響もあり、テレワークの推進など会社員の働き方の多様性は広がりを見せています。

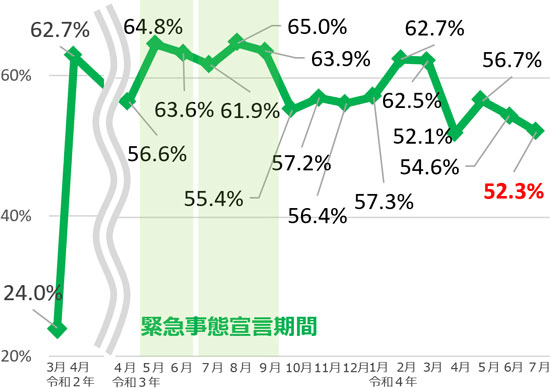

一方で、東京都の調査によると、2022年夏の時点で、まだ半数の会社は従来どおりの出勤スタイルを続けており、都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は52.3%となっています。

テレワーク実施率の推移

出典:東京都 TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT「テレワーク実施率調査結果」

こうした社会状況の変化の中で、企業は、法案が目指す働き方改革に適応していかなくてはいけません。

この記事では、厚生労働省が2022年2月に出した『働き方改革関連法に関するハンドブック![]() (以下、ハンドブック)』を紐解きながら、また、DXの視点でどのような対応ができるかを解説していきたいと思います。

(以下、ハンドブック)』を紐解きながら、また、DXの視点でどのような対応ができるかを解説していきたいと思います。

働き方改革とは

何を目指しているのか

そもそも、働き方改革というのは、何を目指しているのでしょうか。

ハンドブックによると、働き方改革の目的は、"働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革"と位置づけられています。

続けて、"日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要"との表記があります。

少し乱暴ですが、要約すると「組織で働く人の一人ひとりに合わせて、企業は、柔軟に対応して保護するように制度を整えなさい」ということです。

企業にとっての労働人口の減少問題

企業側の視点に立った時に、働き方改革への対策における最大のメリットは、労働人口の確保ではないでしょうか。

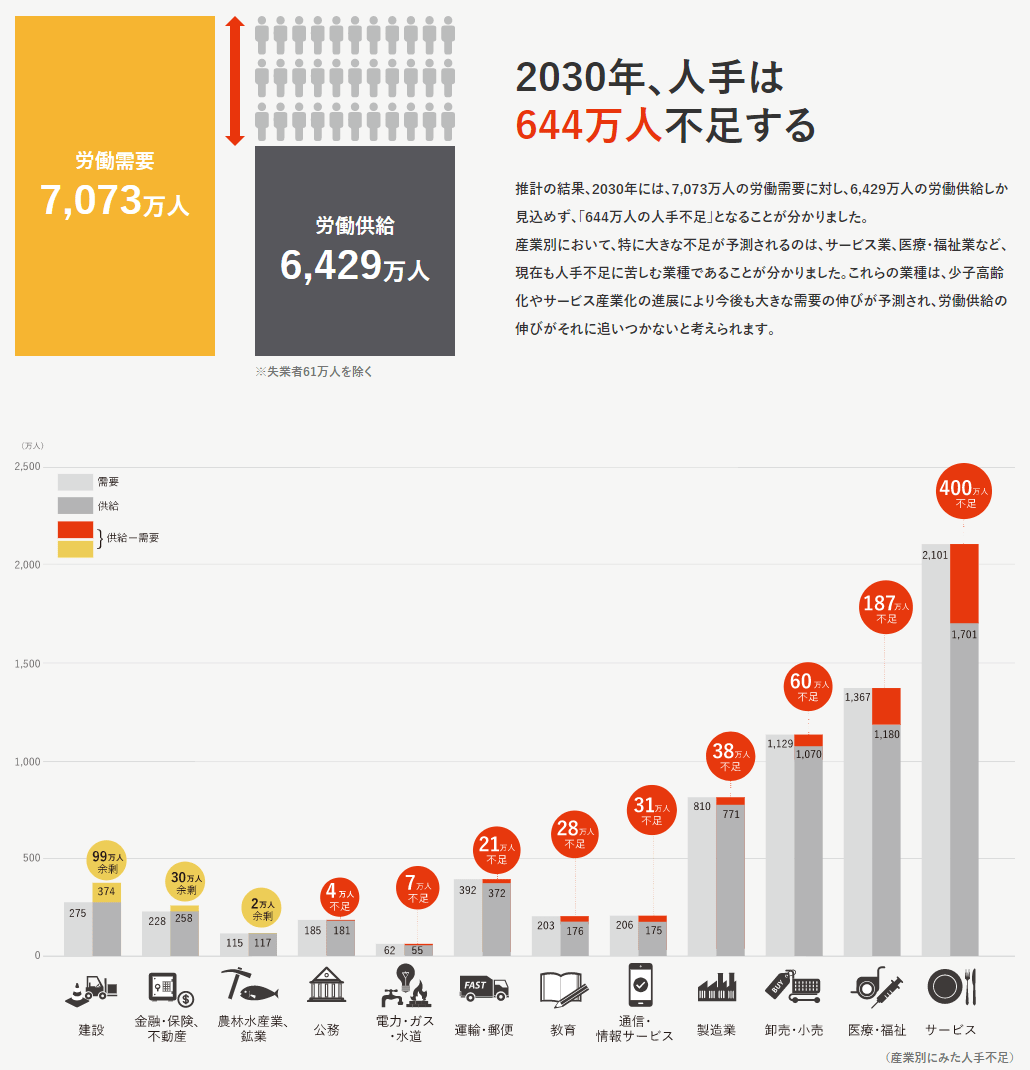

パーソル総合研究所の調査によると以下のような結果がでました。

出典:パーソル総合研究所「労働市場の未来推計 2030」

推計の結果、2030年には、7,073万人の労働需要に対し、6,429万人の労働供給しか見込めず、「644万人の人手不足」となることが分かりました。産業別において、特に大きな不足が予測されるのは、サービス業、医療・福祉業など、現在も人手不足に苦しむ業種であることが分かりました。

これらの業界は、既存のタスクをいかに業務効率化させるかが急務となります。

企業側からの視点で見ると、人手不足の状態になるということは、応募者が企業を選ぶと言い換えられます。つまり応募者の視点から見た時に、働き方関連の対応が整っていない場合に「選ばれない会社」になる可能性が大きくなるということです。

競争優位性を確立するためにも、最低限、働き方改革への対応は必須事項になります。

働き方改革法案で示された8つの柱

では、働き方改革法案では、具体的にどのような内容が決められているかを見ていきます。

ハンドブックでは、8つの柱として紹介されていますので、引用します。

1. 時間外労働の上限規制を導入(大企業2019年4月1日施行)(中小企業2020年4月1日施行)

時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定します。

2. 年次有給休暇の確実な取得(2019年4月1日施行)

使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について確実に取得させなければなりません。

3. 中小企業の月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ(中小企業2023年4月1日施行)

月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引き上げます。

4. 「フレックスタイム制」の拡充(2019年4月1日施行)

より働きやすくするため、制度を拡充します。労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を3カ月まで延長できます。

5. 「高度プロフェッショナル制度」を創設(2019年4月1日施行)

職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識などを必要とする業務に従事する場合に健康確保措置や本人同意、労使委員会決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金などの規定を適用除外にできます。

6. 産業医・産業保健機能の強化(2019年4月1日施行)

産業医の活動環境を整備します。労働者の健康管理などに必要な情報を産業医へ提供することなどとします。

7. 勤務間インターバル制度の導入促進(2019年4月1日施行)

終業時刻から次の始業時刻の間、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)の確保に努めなければなりません。

8. 正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止

(大企業・派遣会社2020年4月1日施行)(中小企業2021年4月1日適用)

同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されます。

引用:厚生労働省「働き方改革関連法に関するハンドブック」

概要を記載しましたが、ハンドブックではそれぞれに詳細な解説が加えられています。ご覧になった読者の皆さんは「うちの組織はどう推進したらいいの?」などの疑問が尽きないと思います。

では、こうした働き方改革に対して、DXで対応は可能なのかを検証してみたいと思います。

DXで働き方改革法案に対応できる?

社員の残業時間・労働環境を整えるためDX

上記の対応で、1番〜4番、7番の勤怠に関するところから見ていきたいと思います。

上記の1番〜4番、7番については、労務管理を適切にできるかという点が重要になります。これを解消するためには以下の2点が不可欠です。

1. 現在の業務プロセスの見直し

現在、時間のかかっている社内業務の最適化を目指し、改善していく必要があります。

「残業時間の上限が設けられて、サービス残業になってしまう」「通常の休みが有給扱いになる」といった根本的な事態を避けるためにも、経営者は現在の業務で時間のかかる内容を見直し、改善に向けて取り組む必要があります。

2. 業務時間の管理

続いて、DXの核心部分になりますが、業務を改善し、かつ正確に情報を得るために、システム導入によって適切に管理することです。

勤怠管理・労務管理などのシステムを活用して、かつデータを連携させながらの運用が望ましいですが、難しい場合には、専門家に相談してみたり、気になるシステム会社に問い合わせサポートを求めることをおすすめします。

その際に、「働き方改革に対応したい」とはっきりと伝えるようにしましょう。

1番〜4番までの勤務時間に関わる部分は、一見難しい内容に見えますが、システム側で一度整理してしまえば、実現が期待できます。

ただし、現在の業務がそもそも時間内に終わるようになっていなければ、システムを構築しても対応したとは言えないので、業務の見直しからはじめてみましょう。

就業規則のDX

続いて、4番と5番に関する取り組みになります。

4番については、上記とかぶっていますが、就業規則にも関わるので、ここでも取り扱っていきます。

社員数が10名以上の企業は、就業規則を定める必要があるため、多くの企業ですでに就業規則が存在します。定めた時期にもよりますが、リモートワーク対策やフレックスタイムに対応していない場合も多いのではないでしょうか。

就業規則については、社労士にお願いすることになることがほとんどかと思いますが、実態を把握することと、今後実現したいことを明確にする必要があります。

就業規則のDXと見出しにはありますが、この4番と5番に正確に対応するためにも、勤怠管理システムの導入をおすすめします。

ちなみにですが、「高度プロフェッショナル制度」をどのように線引きしていくかも重要な部分なので、社労士さんへご相談ください。

労働の定義を明確にする守りのDX

最後に8番の部分ですが、採用条件や就業条件に関わる部分となってきます。

正規雇用と非正規雇用の社員間で、どのような待遇差が不合理に該当するかなどの基準は、厚生労働省が作成した「同一労働同一賃金ガイドライン![]() 」を参考にしましょう。

」を参考にしましょう。

ただし、現実的に検討したうえですべてが一緒ということはなく、それぞれ正規・非正規の社員で一見同じような業務であっても、担っている役割や責任に違いなどがあると思います。

企業は、これらを「不合理ではない」と説明する必要があります。この不合理ではないとするためにも、社内評価と勤怠などを紐付けて置く必要があります。

正規・非正規に関わらず、社内評価のデータがきちんと残っていれば、その人が背負っている責任を明確にできますし、待遇の差を解消することにもつながります。待遇差をできるだけ是正しつつ、会社を運営していくためにも、雇用している社員の状態を把握しデータを残しておくことで、何かあった時にリスクを回避でき、会社も従業員も守ることにつながります。

働き方改革の具体的な取り組み事例

実際に中小企業がどのように対策し成功したのか、事例を挙げました。

業務のデジタル化により、残業時間を削減

企業:新雪運輸株式会社(運送業)

| 改革目的 |

|

|---|---|

| 改革の ポイント |

|

改革効果

成果がすぐに表れるデジタル化の仕事はやりがいがあります。

デジタル化によって、いかにプロセスのムダを無くすかを常に考えています。デジタコ(デジタルタコグラフ:運行記録計)の導入で運行日報を自動化、勤怠管理が容易になりました。給与明細もデジタル化したので1日で終了しています。

作業時間が短縮でき、事務作業が効率化され、残業も削減できました。

出典:厚生労働省「わたしの会社の働き方改革取組事例集」| 11ページより抜粋

DX活用と自社オリジナル開発製品で生産性と働く意欲をアップ

企業:株式会社ダイドー(製造業)

| 改革目的 |

|

|---|---|

| 改革の ポイント |

|

改革効果

会社の将来的な発展のために「36協定」の遵守は必須でした。

入社時から一貫して人事労務に携わり、日本のワーク・ライフ・バランスの変化などから、働く現場の課題を発見し、解決にあたっています。「36協定」の遵守も経営陣に意見を具申。社員が健康になれる仕組みづくりを担っています。

出典:厚生労働省「わたしの会社の働き方改革取組事例集」| 12ページより抜粋

まとめ

いかがでしたでしょうか。

働き方改革について記事にしました。この記事では、働き方改革をDXで解消できるか、また、DXで対応できるかという視点で解説しています。

企業が、日々の業務の中で働き方改革に対応するのは、簡単ではありません。

しかし、視点を変えてみると、対応済みのクラウドサービスなども多く出ていますので、これらを活用して業務内容を改善しつつ、ゆくゆくはビジネスプロセスを変革するDXの実現を検討してみてはいかがでしょうか。

関連法案の具体的な中身に興味のある方は、ハンドブックを読んでみてください。

この記事の著者

日淺 光博

DX専門コンサルティングファーム・株式会社日淺代表取締役社長。DXコンサルタント。2012年に起業。財団法人九州経済調査協会アドバイザー、三越伊勢丹グループ会社顧問などを歴任。DXコンサルタントとして、直近2年間で50社以上のDXプロジェクトに関わり、現在に至る。

著書に「難しいことはもういいんでDXがうまくいく方法だけ教えてください![]() 」がある。

」がある。